Ihre Großmutter hat Shanura Kasim nur einmal gesehen. Sie ist in einem chinesischen Umerziehungslager. Die Münchner Schülerin setzt sich gegen die Unterdrückung der Uiguren ein. Ob sie sich damit in Gefahr bringt? Sie weiß es nicht.

München Lebt. Menschen und mehr.

Ihre Großmutter hat Shanura Kasim nur einmal gesehen. Sie ist in einem chinesischen Umerziehungslager. Die Münchner Schülerin setzt sich gegen die Unterdrückung der Uiguren ein. Ob sie sich damit in Gefahr bringt? Sie weiß es nicht.

Sarra Chaouch-Simsek setzt sich dafür ein, Vorurteile gegenüber dem Islam, aber auch gegenüber anderen Religionen auszuräumen

Azeret Koua hat im Sommer an der Studiobühne der LMU das Stück #Dearharvey inszeniert und damit die Themen rund um #metoo auf die Bühne gebracht. Sie wollte die Stille brechen. In einem neuen Projekt tut die 24-Jährige Studentin nun dasselbe – zu einem anderen Thema. Seit Mitte Oktober betreibt sie gemeinsam mit Vincent Kadiri und Nathan Bechhofer den Podcast „Two Black & a Jew“. Kennengelernt haben sich die drei an der LMU in der English Drama Group der Anglistik. Die Idee zu dem Podcast ist über das vergangene Jahr entstanden. In dem wiederkehrenden Format sollen Aspekte wie Intersektionalität, Postkolonialismus und ähnliche Themenbereiche abgedeckt werden. Erreichen möchten sie damit alle Personen, die mehr über Minderheitserfahrungen wissen oder die über ihre eigenen Erfahrungen als ethnische oder religiöse Minderheit diskutieren möchten. „Erfahrungen von Minderheiten sind ein Thema, das in Deutschland nicht genügend und nicht öffentlich diskutiert wird. Das Ausbleiben dieser Diskussion führt an vielen Stellen dazu, dass Minderheiten ausgegrenzt, verurteilt, verfolgt, oder ihre Probleme nicht ernst genommen werden“, sagt Azeret.

Text: Ornella Cosenza

Foto: Privat

Noah Agha Schüler, 21, ist Reisebloggerin. 18 000 Follower hat sie bei Instagram. Auf ihrem Blog “noahamywhite” berichtet sie nicht nur über das Reisen, sondern auch über Mode und Kulinarisches. Als Influencerin zeigt sie nicht nur hübsche Fotos auf Instagram, sondern vermittelt zusätzlich ein Bewusstsein für Interkulturelles. Sie selbst ist in München mit mehreren Kulturen aufgewachsen.

SZ: Wo fühlt sich eine Reisebloggerin zu Hause?

Noah Agha Schüler: Überall. Ob in München oder Teheran. Eine besondere Verbindung habe ich zu Rio. Dort bin ich geboren.

Also schon früh herumgekommen. Ist so auch die Idee zum Blog entstanden?

Seit ungefähr zweieinhalb Jahren reise ich regelmäßig. Irgendwann habe ich gesehen, dass auf Instagram die Kombination von Bild und Text von Reisen gut ankommt.

Und offenbar auch die Themen Mode und Essen, über die Du auch schreibst.

In jedem Land gibt es unterschiedliches Essen, verschiedene Mode und Arten sich zu kleiden. Auch diese Seiten zeige ich, weil jedes Land da seine Eigenarten hat.

Was zum Beispiel zeigst Du?

Im Iran zum Beispiel, dem Land, aus dem mein Vater stammt, müssen sich Frauen in der Öffentlichkeit ganz anders kleiden, als in europäischen Ländern. Also zeige ich das auch auf meinem Instagram-Profil und thematisiere das auf dem Blog. Sie müssen ein Kopftuch tragen, was aber nicht bedeutet, dass sie automatisch weniger offen sind als Mädchen bei uns.

Trotzdem müssen die Frauen dort strengen Regeln folgen.

Man sieht daran, dass sie nicht so frei sein können. Viele junge Menschen wollen das Land auch verlassen. Einmal wollte ich im Iran ein Foto mit meiner Cousine machen, vor einer Touristenattraktion. Dabei ist mir das Kopftuch runtergerutscht. Sofort kam ein Polizist zu mir, aber es ging alles gut. Mir ist bewusst, dass man dort für Regelverstöße bestraft wird oder sogar ins Gefängnis kommt. Ich möchte dennoch zeigen, dass sich eine Reise in den Iran für junge Menschen lohnt. Es ist nicht alles negativ und man kann sehr viel über die Menschen und die dortige Kultur lernen.

Was denn?

Viele denken bei Iran sofort an den Islam. Im Iran leben auch andere religiöse Gruppen, etwa Juden. Es gibt Synagogen. Das wissen wenige. Sogar mein Geschichtslehrer wusste das nicht.

Deine Mutter ist Brasilianerin und jüdisch. Hat das Jüdische dich geprägt?

Meine Geschwister und ich bekamen Hebräisch-Unterricht, wir haben jüdische Feste gefeiert und machen das heute noch. Wenn ich an einen Ort reise, gehe ich aber überall hin. In Kirchen, Moscheen und Synagogen. Außerdem bin ich ja mit drei Kulturen aufgewachsen: Mein Vater hat Farsi mit mir gesprochen, meine Mutter brasilianisches Portugiesisch und in München bin ich groß geworden.

Wie finanzierst Du dir deine Reisen?

Manchmal kooperiere ich mit Reiseveranstaltern oder Hotels. Ich darf dann in den Hotels übernachten, wenn ich etwas darüber poste oder schreibe.

In Hotels bekommt man aber doch nicht viel von der einheimischen Kultur mit.

Meistens versuche ich zusätzlich bei anderen Familien vor Ort unterzukommen. So bekomme ich viel mehr mit von den Ländern und den Menschen, die dort leben.

Wie war es für dich, mit den Kulturen deiner Eltern in Deutschland aufzuwachsen?

Nicht immer einfach. Besonders in der Schule nicht, weil mir meine Eltern nicht so gut helfen konnten, da es manchmal sprachliche Probleme gab. Zu Hause haben wir kaum Deutsch gesprochen. Ich hatte zum Glück Nachhilfe.

War das komisch?

Etwas schon, aber mittlerweile hat sich das geändert. Die Leute gehen ja heute größtenteils sehr gut damit um, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat. Ich möchte trotzdem, dass die Leute wissen: Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die mit mehreren Sprachen und Kulturen aufwachsen und ich mag es, mich mit anderen darüber auszutauschen. Deshalb auch die Reisen und der Blog.

Interview: Ornella Cosenza

Foto: Alex Seifert

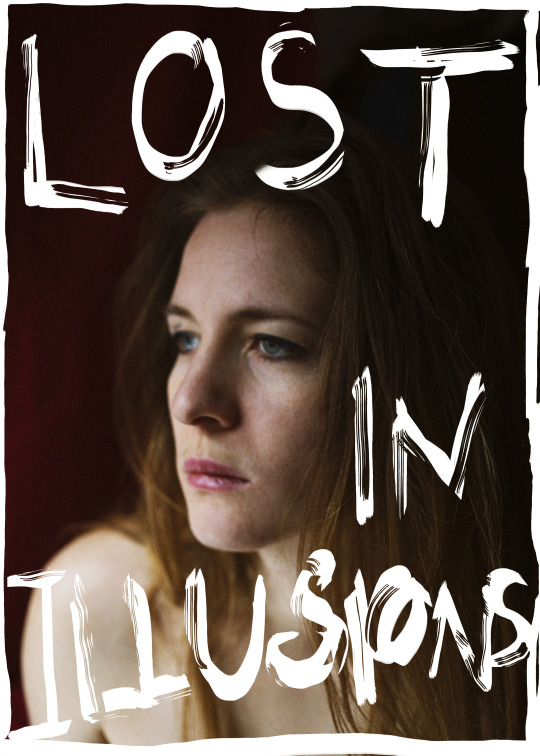

“Wir sollten jung und frei sein, aber wenn wir ehrlich sind, sind wir das überhaupt nicht.“, findet Fotografin Lorraine Hellwig, die bei unserer Ausstellung “10 im Quadrat – Reloaded” zehn KünstlerInnen porträtiert hat. Wir haben ihr ein paar Fragen gestellt.

Worum geht es bei

deinem Konzept? / Wie bist du darauf gekommen?

Bei mir gehts um Porträts der Künstler im Bezug auf die Generation Y.

Ich befrage die Models zu allem möglichen und schreibe am Ende ein Statement

auf ihr Bild. Die Bilder laufen dann hintereinander wie in einer Art

Insta-Story.

Einflüsse gab es viele: Zum einen ist mir aufgefallen, dass die Fotografie nur

Aufmerksamkeit bekommt, wenn sie provoziert – mit Sex, Nacktheit, Krieg oder

Emotionen. Oder wenn etwas „schön“ ist. Mich interessieren aber Bilder mit

Herz, die eine Geschichte haben.

Zum anderen hat mich ein Dozent letztes Jahr gefragt, woran es liegt, dass der

Großteil unserer Generation absolut nicht politisch ist. Ich glaube, das liegt

vor allem daran, dass wir denken, wir müssen erst „unsere eigenen Probleme“

lösen, bevor wir uns um den Rest der Welt kümmern können. Beziehungsweise dass

wir ja nichts zu sagen haben, weil wir keine erfolgreichen „Influencer“ sind.

Das ist aber nicht ganz wahr. Jeder von uns hat Einfluss.

Wenn man in Städten lebt, wird enormer Druck auf einen ausgeübt – man sollte

berühmt sein, schön, viel gereist sein, erfolgreich mit einem coolen Job,

politisch korrekt, eine Spaßkanone, schlau, digital fit, sportlich und gesund,

unabhängig, sein eigenes Ding machen, tolle Klamotten haben, jederzeit

erreichbar, einen coolen Insta-Feed, interessante Freunde, seinen eigenen Stil

haben und coole Hobbies etc.

Wir sollten jung und frei sein, aber wenn wir ehrlich sind, sind wir das

überhaupt nicht.

Denn viel von diesem Druck, „wer wir sein sollen“, muss man da ausblenden,

anders geht das nicht. Wie unsere 10 das machen, hat mich interessiert und dann

habe ich die Porträts mit solchen „Slogans ihrer selbst“ beschriftet.

Wie war es, so viele unterschiedliche

Leute für eine Bild-Serie zu fotografieren?

Ich glaube die Unterschiedlichkeit hat es so cool gemacht. Jeder hat auf meine Fragen

nach Religion – Politik – persönlichen Einstellungen komplett unterschiedlich

geantwortet. Jeder ist ja auch an einem unterschiedlichen Punkt in seinem Leben

und versucht, irgendwie seinen Weg zu gehen (was manchmal gar nicht so einfach

ist) oder zu verstehen, warum so und nicht anders.

Welche Begegnung hat dich am meisten

beschäftigt?

Ich konnte defintiv von jedem etwas für mich mitnehmen! Aber Anouk hat mich

schon sehr beeindruckt – sie ist 20 und studiert Schauspiel, aber ist auch

total politisch und hat da voll die Meinung. In dem Alter hat mich Politik

komplett frustriert, es war für mich ein Problempool ohne Lösungen, weswegen

ich mich mehr auf mein Studium und die Arbeit konzentriert habe und mich nicht

engagiert habe.

Erst mit der steigenden Anspannung in Deutschland kommt das bei mir jetzt

wieder durch.

War es schwieriger, z.B. einen

Schauspieler/Musiker zu fotografieren (also selbst “Künstler”), als

professionelle Models und wenn ja, inwiefern?

Ich finde Leute, die keine Modelerfahrung haben, ehrlich gesagt interessanter

vor der Kamera, weil die dann nicht in diesen „Posing-Modus“ kommen. Mich

interessiert ein echter Charakter vor der Kamera und keine Maske.

Bist du auch mal an deine Grenzen

gestoßen? / Musstest du deine Vorstellung/ dein Konzept über den Haufen werfen,

weil es schlichtweg nicht ausführbar war?

Nein, ich passe das Konzept ja individuell an und bei so inspirierenden Persönlichkeiten

war das kein Problem.

Nimmst du die Szene dieser Stadt nach

dem Projekt anders war? Braucht es mehr Vernetzung?

Ich hab das Gefühl, die Musiker sind super vernetzt und ich weiß ja von

Fotografen, dass man sich kennt und hilft, aber interdisziplinär fände ich mehr

Austausch schon cool.

Von Künstlern aus anderen Kunstzweigen kann man einfach mindestens genauso viel

lernen wie von visuellen.

Foto: Selbstportät/Lorraine Hellwig

Am 24. September ist Bundestagswahl. Wir haben politisch engagierte

junge Erwachsene gefragt, warum es gerade für junge Menschen so wichtig

ist, wählen zu gehen. Heute mit Poetry-Slammerin Fee.

“Diese Wahl ist gar nicht für uns. Weil „wir“ weiße,

wohlhabende, christliche Akademiker*innen in Heterobeziehungen sind. Uns geht

es gut. Um uns geht es nicht. Diese Wahl ist für alle. Unabhängig von

Hautfarbe, sexueller Orientierung, Bildung, Herkunft, Religion, Einkommen oder

Geschlecht.”

– Fee (Felicia Brembeck), Poetry-Slammerin aus München

Foto: Sophie Wanninger

Unseren Autoren und seinen alten Schulfreund verbindet außer der

Liebe zu Musik und Sport noch eine andere Leidenschaft: der Döner. So

verbringen sie stets die letzten gemeinsamen Minuten nach einer

durchgefeierten Nacht in der Dönerbude – und zelebrieren diese wie eine

heilige Prozession.

Spätnachts, irgendwo am Sendlinger Tor. „Gibst du heut ‘ne

Runde aus?“, ruft mir Lorenz mit Blick in seinen Geldbeutel quer durch den

Raum zu. Ich zwinkere ihm zu und strecke meinen Zeige- und Mittelfinger dem

Typen hinter dem Tresen entgegen. Zweimal bitte. Mit extra scharf. Er nickt.

Ich nehme die Bestellung entgegen und setze mich zum Lockenschopf in die Ecke

des stickigen, würzig parfümierten Raumes. Unsere Prozession kann beginnen.

Irgendwann haben Lorenz und ich begonnen, statt des letzten –

oft fatalen – Bieres unsere gemeinsamen Konzertabende rituell in der Dönerbude

ausklingen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir beide nicht nur dieselbe

bedingungslose Liebe zu dieser fleischgewordenen Droge entwickelt. Nein, die

gefüllten Fladenbrote waren schon längst zu so etwas wie dem Kleister einer

wunderbaren musik- und sportgeprägten Freundschaft geworden.

Die gesamte Schulzeit über saßen Lorenz und ich im selben

Backsteinklotz. Doch es geschah in den – dönergeprägten – Mittagspausen, in

denen aus einfachen Pausenbekannten sehr gute Freunde wurden. Mit geteiltem Leid

und geteilten Leidenschaften. Lorenz spielte schon immer weitaus besser Klavier

als ich. Dafür gab es immer ein paar Moves, mit denen ich ihn beim Basketballspielen

in den Wahnsinn treiben konnte. Trotz seiner Größe und seiner um einiges

sportlicheren Statur.

Eine ganz besondere Sehnsucht zieht uns allerdings immer

wieder in diese nach Knoblauch und Grillfleisch riechenden, von orientalischer

Musik und fremden Sprachen beschallten Imbiss-Schuppen. Für diese seltsame,

fast schon sakrale Leidenschaft werden wir selbst von unseren besten Freunden belächelt. Und irgendwie haben sie ja Recht. Eine klassische

Döner-Diät ist meilenweit davon entfernt, besonders gesund oder ökologisch

sinnvoll oder gar irgendwie attraktiv zu sein.

Doch gibt es etwas, das mich beim ersten Bissen in das

ofenfrische Fladenbrot alle Zweifel und logischen Argumentationen vergessen

lässt. Wenn sich der Fleischgeschmack im Gaumen entfaltet und die Mundwinkel

ganz weiß sind von der Knoblauchsauce, dann ist alles andere nebensächlich.

Dann ist die Welt für einen kurzen Moment in bester Ordnung. Sie ist so schön.

So friedlich. Es ist wie im Rausch.

Dieser Rausch ist immer dann am schönsten, wenn ihm ein ganz

anderer bevorstand. Der aus Musik, schweißtreibenden Tanzeinlagen und massigem

Bierkonsum. Nach solchen Exzessen betreten wir auch heute die halbleere

Dönerbude mit einer Demut, die eigentlich in die Kirche gehört. Lorenz und ich

sind beide weit davon entfernt, religiös zu sein. Und so verehren wir lieber

den Mann hinterm Tresen, der uns Nacht für Nacht mit unserem Stoff versorgt.

Der Stoff, mit dem wir die besten und lustigsten gemeinsamen Momente hatten.

Und so beenden wir schweigend, jeder in seiner seligen Döner-Welt vertieft, den

sakralen Akt. Schwingen uns durch die Tür in die Münchner Nacht hinaus. Satt

und glücklich. Und mit dezentem Knoblauchatem.

Text: Louis Seibert

Foto: Yunus Hutterer

Freising – Anja Mayerhofer, 25, leitet seit sechs Jahren den Arbeitskreis „Sonntag“, der die Korbinianswallfahrt mitorganisiert. Wer sich nun schwitzende Mittvierziger auf einem langen Pilgermarsch vorstellt, der liegt falsch. Es sind ausschließlich junge Christen unterwegs. Der Fußweg ist nicht unbedingt wichtig oder gar notwendig. Man kann auch mit Bus oder Bahn anreisen. Wichtig ist die Ankunft am Wallfahrtsort: der Dom in Freising.

SZ: Was ist der Sinn, der hinter einer solchen Wallfahrt für Jugendliche steht?

Anja Mayerhofer: Zum einen können die jungen Menschen sehen: Hey, da gibt es noch andere junge Menschen, die an Gott glauben. Religion ist eben nicht nur langweilige Orgelmusik, sondern hat ganz viele Seiten. Sie haben also die Möglichkeit, sich mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen und sich dabei mit Gleichaltrigen darüber auszutauschen.

Es nehmen also nur Jugendliche teil, die gläubig und katholischer Konfession sind?

Nein. Also die meisten schon, ja. Aber es ist auch eine Chance für alle anderen interessierten jungen Menschen, sich über das Thema Glauben zu unterhalten. Hier sind alle sehr offen. Sowohl die Teilnehmer als auch die Organisatoren. Man kann zu jedem hingehen und einfach auch mal fragen: Warum glaubst du eigentlich an Gott, denn ich tue es nicht! Aber die meisten Teilnehmer kommen aus katholischen Pfarrgemeinden, das stimmt.

Ein Wallfahrtswochenende mit der Pfarrgemeinde klingt für die meisten jungen Menschen nicht nach großer Spannung. Außerdem sinken seit Jahren die Mitgliederzahlen der Kirche. Merkt man das auch bei Korbinianswallfahrt?

Nein, überhaupt nicht. Die Wallfahrt nach Freising hat eine lange Tradition. Und es gibt immer viele Teilnehmer. Die meisten Organisatoren sind selbst noch jung und können die Kirche dann auch so präsentieren.

Wäre es nicht eher sinnvoll, dass Jugendliche sich für politische Themen interessieren, auf Demos gehen?

Die Kirche ist durchaus politisch. Man organisiert sich in Jugendverbänden der Kirche. Dort engagieren sie sich ja für wichtige Themen. Es ist also kein schlechter erster Schritt, wenn man erst mal in der Gemeinde aktiv wird. Viele Jugendliche kommen so im zweiten Schritt zur Politik.

Unter der Überschrift „Licht an“ wird den Jugendlichen eine Orientierungshilfe versprochen. Veranstaltet ihr nach dem Gottesdienst eine Jobmesse?

So ähnlich. Es gibt den sogenannten Markt der Möglichkeiten. Da präsentiert sich die Kirche als Institution, aber auch als Arbeitgeber. Da kann es schon passieren, dass der eine oder andere nach Hause kommt und ein Interesse an einem pastoralen Beruf mitbringt.

Was hast du von deinem ersten Wallfahrtswochenende besonders in Erinnerung behalten?

Bei meiner ersten Wallfahrt nach Freising war ich zunächst total erstaunt, wie viel Spaß man haben kann. Vor allem die Party am Freitagabend – mit Band und DJ – war einer der Höhepunkte. Auch dieses Jahr hat es diese Party gegeben, allerdings wie immer ohne Alkohol.

Also doch eher Party als religiöse Besinnung?

Nein, das nicht. Es gibt auch sehr spirituelle Momente bei der Veranstaltung, beispielsweise der große Gottesdienst am Sonntag, bei dem immer eine ganz besondere Stimmung herrscht. Aber an sich kann jeder junge Mensch sich das Wochenende ganz nach eigenen Vorstellungen gestalten. Die einen suchen eher die spirituellen Momente, die anderen machen lieber bei den geplanten Aktivitäten mit.

Zum Beispiel?

In diesem Jahr hat es ein Parcours gegeben, den man mit verbundenen Augen bewältigen musste, um nachempfinden zu können, wie es ist, blind zu sein. Oder ein Workshop, der einen mit den Grundlagen der Gebärdensprache vertraut gemacht hat.

Warum hast du damals als 14-Jährige das erste Mal mitgemacht?

Ich selbst bin da eher so reingerutscht. Meine Jugendleiterin hat damals zu meiner Freundin und mir gesagt, dass wir nicht so viel zu tun hätten und einfach mal mitmachen sollen. Mittlerweile bin ich seit sechs Jahren Leiterin einer eigenen Gruppe. Die meisten Jugendlichen, die an am Wallfahrtswochenende zu uns gekommen sind, sind in Jugendgruppen ihrer Pfarrgemeinde und sind deshalb mitgefahren.

Interview: Jennifer Lichnau

Foto: Erzbischöfliches Jugendamt München und Freising