Arioo Barsin floh vor dem iranischen Regime nach Deutschland. Mit einer Straßenperformance zeigt der Münchner Filmstudent die Unterdrückung iranischer Frauen, die Gewalt, die seine Landsleute erleben, und den Kampf für die Freiheit.

München Lebt. Menschen und mehr.

Arioo Barsin floh vor dem iranischen Regime nach Deutschland. Mit einer Straßenperformance zeigt der Münchner Filmstudent die Unterdrückung iranischer Frauen, die Gewalt, die seine Landsleute erleben, und den Kampf für die Freiheit.

Paragrafen statt Monologe: Weil sie in den vergangenen Monaten nur selten gemeinsam proben konnten, haben Schauspielschüler die Otto-Falckenberg-Schule besetzt

Von heute an findet bis zum 9. September das erste Klimacamp Südbayerns in Vaterstetten statt. Die Organisatoren wollen mit Aktionen, Workshops und kreativem Protest auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen.

An der Kunstakademie hat sich eine „Polizeiklasse“ gebildet. Ihr Ziel ist, mit provokanten Aktionen eine Diskussion anzustoßen – und das neue Polizeiaufgabengesetz zu verhindern.

Plötzlich sind da Kameras. Dort, wo in München Freiheit traditionell groß geschrieben wird: am Schwabinger Bach in Sichtweite des Monopteros, an dem Ort also, wo sich Freunde der Freikörperkultur auch gerne mal nackt präsentieren. Eine Metallstange ragt aus dem Bach, an ihr sind die Kameras befestigt und es sieht so aus, als würden sie die Leute beobachten. Es handelt sich um täuschend echte Attrappen, die nach ihrem Einsatz bei einem Werbedreh aus dem Müll gerettet wurden. Einige Spaziergänger bleiben stehen und starren irritiert auf den Eindringling. Was haben die Kameras hier zu suchen? Im vermeintlichen Kampf um seine Persönlichkeitsrechte wird einer der Nackten wenig später in das eiskalte Wasser waten und versuchen, die Stange umzuwerfen. „Damit haben wir genau das erreicht, was wir beabsichtigt hatten“, sagt ein Student, der an der Aktion beteiligt war.

Der 22-Jährige studiert Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München und ist Mitglied der „Polizeiklasse“, die sich dort vor wenigen Wochen gegründet hat. Die Polizeiklasse ist ein Künstlerkollektiv. Es geht nicht um den einzelnen, sondern um die Sache – deswegen möchte auch keiner namentlich in den Vordergrund treten. An die 50 junge Menschen haben sich hierfür zusammengeschlossen: Studierende an der Akademie der Bildenden Künste München, freie Künstler, junge Menschen, die in München an der Hochschule für Philosophie studieren oder an der LMU: Politik, Soziologie, Ethnologie. Eine Definition, wer oder was die Polizeiklasse ist, ist weder möglich noch gewünscht. „Das würde uns einschränken. Wir betrachten die Klasse als Laboratorium“, sagt eine Studierende über das Projekt. Nur das Ziel ist klar: mit kreativen, provokanten und auch witzigen Aktionen einen öffentlichen Diskurs anstoßen.

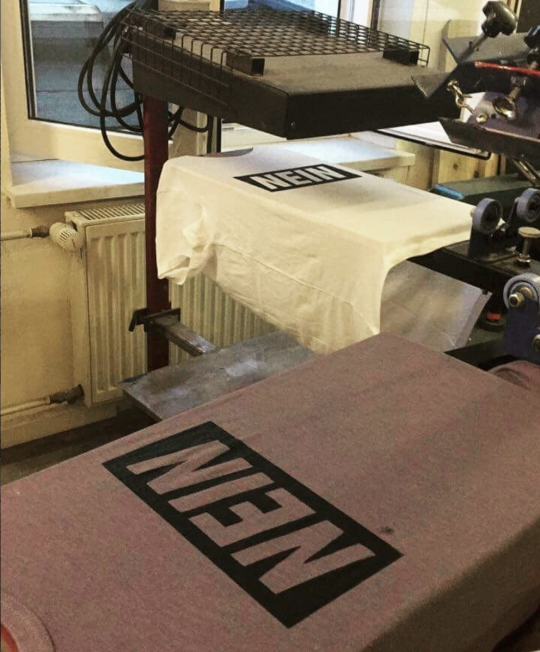

Ist man einmal auf die Aktionen der Gruppe aufmerksam geworden, entdeckt man ihr Wirken an vielen Ecken der Stadt. Ihr Markenzeichen, ein weißes „Nein“ auf schwarzem Grund, klebt auf unzähligen Laternenpfählen und Club-Toiletten, schmückt Schuhe, T-Shirts und Plakate. Es ist die Antwort der Polizeiklasse auf ein Gesetz, das am 15. Mai im Bayerischen Landtag verabschiedet werden soll. Das Polizeiaufgabengesetz (PAG), das die Befugnisse der Polizei ausweiten würde und von den Mitgliedern der Polizeiklasse als akute Bedrohung der gesellschaftlichen Freiheit wahrgenommen wird. „Das ‚Nein‘ drückt aber mehr aus als unsere Ablehnung gegenüber dem PAG. Es ist auch ein Versuch, sich einen Freiraum zum Denken zu verschaffen“, sagt ein junger Mann, der an der Hochschule für Philosophie studiert.

Der Ursprung der Polizeiklasse geht auf einen Vorfall Anfang April zurück. Damals versuchten ein paar Studierende der Akademie der Bildenden Künste ein Banner mit dem Schriftzug „Nein zum PAG – Damit die Polizei dein Freund bleibt“ im Akademiegarten in Richtung Leopoldstraße aufzuhängen. Eine spontane Aktion: „Wir wollten einfach mal schauen, wie die Reaktion ausfällt“, sagt ein Student, der damals vor Ort war. Die kam schneller und heftiger, als es sich die Beteiligten ausgemalt hatten. Noch bevor das Banner hing, war bereits die Polizei vor Ort. Im Laufe des Abends wurden zwei Studenten vorläufig festgenommen, durchsucht und befragt. Die Hochschulleitung, die auf ihr Gebot zur Neutralität verweist, ließ das Banner entfernen.

Unter den Studierenden entbrannte eine heftige Diskussion. Zum nächsten studentischen Konvent, der üblicherweise spärlich besucht ist, kamen mehr als 50 Leute. Der Diskussionsbedarf war so groß, dass man es nicht bei einem Treffen belassen wollte. Sie fragten bei der Hochschulleitung an und gaben an, eine „freie Klasse“ gründen zu wollen – der Vorstoß wurde genehmigt unter der Voraussetzung, dass eine Vereinnahmung der Akademie vermieden wird. So erzählen es zumindest einige aus der Polizeiklasse.

Ein Freitagabend Anfang Mai. Die Polizeiklasse hat zum „Open Orbit“ in die Akademie eingeladen. Die Teilnehmer treffen nach und nach ein, viele kommen direkt von einer Demonstration, die zuvor am Siegestor stattgefunden hat. Als vorübergehendes Klassenzimmer hat die Gruppe den Koloss-Saal zur Verfügung gestellt bekommen. Der Raum befindet sich in einem der Altbauflügel der Akademie und ist mit gut 15 Metern Höhe gigantisch. Die Wände sind mit Ankündigungen, Mindmaps und Bannern versehen. Auf einem Heizungskörper türmen sich T-Shirts, auf die noch die Aufschrift „Nein“ gedruckt werden muss. In einer provisorischen Küche, bestehend aus einer mobilen Kochplatte und einem kleinen Kühlschrank, wird gemeinsam gekocht.

Der „Open Orbit“ basiert auf der „Open Space Technology“, eine in den Achtzigerjahren entwickelte Diskussionsmethode. Das Prinzip ist einfach: Zunächst treffen sich alle in einem großen Kreis und besprechen den aktuellen Stand der Dinge. Dann werden Themenvorschläge gemacht, zu denen jeweils kleine Untergruppen gebildet werden können. In diesen kleineren Gruppen werden die konkreten Projekte umgesetzt. Welchen Untergruppen man sich anschließen möchte, steht den Teilnehmern absolut frei.

Zweimal in der Woche trifft sich die Polizeiklasse zum Open Orbit. An diesem Freitagabend sind ungefähr 60 Leute erschienen, durch die Demonstration sind viele Neuankömmlinge dabei. Auf ihrer Website beschreibt sich die Polizeiklasse als „interdisziplinäres und gesellschaftsübergreifendes Projekt“, sie öffnet sich also auch Menschen, die nicht an der Akademie studieren. Einer, der neu dazugekommen ist, hat gleich einen Vorschlag: zusätzlich zum Aufstellen der Kamera-Attrappen könnte man existierende Überwachungsanlagen zerstören. „Das würde tatsächlich was bringen und wäre nicht nur so ne Kunstaktion“, sagt er. Was folgt, ist eine hitzige Debatte über Ziele und Methoden der Polizeiklasse. Nach einigen Argumenten verlässt der Initiator der Diskussion frustriert den Raum. „Wir wissen einfach, wie schnell man mit solchen Aktionen in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Wir wollen unsere Möglichkeiten erweitern. Mit Gewalt erreicht man das genaue Gegenteil“, sagt eine Studentin, die seit den Anfängen dabei ist. Der Wunsch nach maximaler Offenheit und die gleichzeitige Notwendigkeit, gemeinsame Ziele zu formulieren, ist ein Konflikt, der im Open Orbit immer wieder neu ausgetragen werden muss.

Das klappt erstaunlich gut. Die meiste Zeit verläuft die Diskussion fokussiert und freundlich. „Vielleicht klingt das zynisch, aber irgendwie bin ich fast dankbar für das PAG“, sagt eine junge Künstlerin. „Dieses absurde Gesetz ist wie eine Plattform, von der aus wir gemeinsam starten konnten.“ Und tatsächlich spürt man die Energie, mit der sich die Mitglieder der Klasse in die Projekte stürzen. „Endlich passiert etwas und endlich kann ich mich einbringen“, sagt einer der Studenten. Und nach der Abstimmung im Landtag? Wie geht es weiter mit der Polizeiklasse? „Es war von Anfang an unsere Absicht, uns nicht nur auf das PAG zu beschränken.“ Die Polizeiklasse legt gerade erst los.

Text: Wolfgang Westermeier

Fotos: www.polizeiklasse.org

Als deutsche Frau mit krausen Haaren hat man häufig mit Klischees zu kämpfen – und mit Menschen, die sie anfassen wollen. Meki Fekadu und Linda Nübling haben deswegen das Projekt „Gurlz with Curlz – we are more than stereotypes“ umgesetzt.

Am Anfang hat sie geschwiegen. Kein Wort darüber verloren. Stattdessen hat sich Linda Nübling, 29, ihre Haare regelmäßig geglättet. „Das Thema, schwarz zu sein, habe ich ausgeklammert, verdrängt“, sagt sie heute. Sie sei sich sicher, „dass ich genau deshalb meine Haare geglättet habe, um nicht aufzufallen. Was im Nachhinein eine sehr traurige Erkenntnis für mich war. Aber das Schweigen habe ich jetzt gebrochen“, sagt die Kommunikationsdesignerin aus München. Heute trägt sie ihre Locken fast schulterlang und offen. Zusammen mit der Fotografin Meki Fekadu, 21, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat, realisierte sie das Projekt mit dem Namen „Gurlz with Curlz – we are more than stereotypes“.

In Zusammenarbeit mit dem Coexist.Collective, das Künstlern eine Plattform bietet, um ihre Ideen in die Tat umzusetzen, verwandelte sich ein Brillenfachgeschäft in der Schellingstraße zu einem kleinen Ausstellungsraum. Im Schaufenster: zwölf Fotografien, die Detailaufnahmen von krausem und gelocktem Haar zeigen. Zusammen bilden diese Fotos einen großen Afro. Doch dieser große Afro, der sich wie ein Mosaik aus den verschiedenen Haararten zusammenfügt, ist nur die eine Seite. Beim Betreten des Ladens konnte man die Rückseite der einzelnen Haarfotografien sehen: Porträts von Frauen. Jede von ihnen mit einem anderen ethnischen Hintergrund. Mit unterschiedlichen Haarstrukturen, individueller Ausstrahlung und Persönlichkeit. Zusätzlich wurden auf dieser Seite Informationen zu den porträtierten Frauen verraten: Name, Alter, Beruf und ein themenbezogenes Zitat, wie etwa: „Black women’s biggest hair problem is that they think their hair is a problem.“ Die Frauen wurden ohne Make-up und mit offenem Haar fotografiert. Das war Linda sehr wichtig. Man merkt, dass die Models sich vor der Kamera wohl gefühlt haben, so entspannt wirken sie auf Mekis Fotos.

Bei „Gurlz with Curlz“ geht es aber um mehr als „nur“ um Haare. Das Konzept der Ausstellung hat Linda im Zuge der Gründung ihres Grafikstudios, des Studios Nüe, entwickelt. Ausschlaggebend waren ihre eigene Biografie und persönliche Erlebnisse. „Ich habe es lange vermieden, über meine Hautfarbe zu sprechen, weil ich wollte, dass es egal ist“, sagt sie. Als deutsche Frau mit ethnischem Hintergrund, wie sie es nennt, habe man häufig mit Klischees zu kämpfen. „Man wird auf Basis von stereotypischen Merkmalen verwechselt. Manche Leute denken, dass man miteinander verwandt ist.“

Beide, Meki und Linda, berichten davon, dass es ihnen oft passiert, dass fremde Menschen sie fragen: „Darf ich mal deine Haare anfassen?“ Die Folge: „Wenn man auf die Frage mit Nein antwortet, stößt das bei vielen auf Unverständnis“, sagt die Kommunikationsdesignerin. Das Verhältnis zu ihren Haaren, so Linda, führte sie vor zwei Jahren zur Auseinandersetzung mit ihrer Identität.

Mit der Ausstellung wollte sie die Gesellschaft auf das Thema aufmerksam machen. Oft sei zu wenig Bewusstsein darüber vorhanden, wie bestimmte Fragen oder Anmerkungen auf das Gegenüber wirken und welche Gefühle dies auslösen kann. Eine naive Frage kann rassistisch sein, denn: „Die Menschen sollen mehr Empathie und Sensibilität entwickeln.“ Viele würden nicht merken, dass das Anfassen der Haare oder die Frage nach der ursprünglichen Herkunft ein Eindringen in die Privatsphäre ist und mit persönlichen Geschichten verbunden sei, die man nicht sofort jedem erzählen möchte. Würde man einer blonden Deutschen einfach in die Haare fassen? Deutsch und schwarz sein, das passt für manche Menschen nicht zusammen.

Kennengelernt haben sich Linda und Meki im März 2017. Linda hat damals im Köşk ausgestellt, ihre Arbeiten sind autobiografisch, die Themen Identität und Rassismus tauchen hier bereits auf. Ein Freund von Linda, Emanuel Amoako-Jansen, zeigt dort Fotos von seiner Ghana-Reise. Er kennt Meki und möchte sie unterstützen, fragt sie, ob sie nicht auch Arbeiten von sich zeigen möchte. Hier also treffen Meki und Linda aufeinander. Zwei Frauen, die sich an unterschiedlichen Stationen in ihrem Leben befinden. Die eine beginnt bald ihr Studium in Berlin, die andere etabliert sich mit ihrem Grafikstudio.

Später bekommt Linda die Möglichkeit, im Funk-Optik-Store auszustellen. Das Konzept hatte sie bereits vor Augen, es musste nur noch umgesetzt werden. „Meki ist eine sehr talentierte Fotografin, mir gefiel ihr Blick auf Menschen.“ Dazu kam, dass die Fotografin die Thematik selbst gut nachempfinden konnte. Die Models, die für „Gurlz with Curlz“ porträtiert wurden, sind Freundinnen von Meki und Linda. Sie konnten sich mit dem Konzept identifizieren und waren dankbar, ein Teil des Projekts sein zu dürfen. Ein Gefühl von gemeinsamer Stärke entstand während des Shootings. „Das war fast wie eine Erleichterung, darüber zu sprechen. Ich wollte diesen Frauen eine Stimme geben und selbst nicht mehr schweigen“, sagt Linda.

Haare als etwas Persönliches und Emotionales. In den USA behandelte Solange Knowles mit ihrem Song „Don’t touch my hair“ die subtile Herabsetzung, der sich schwarze Frauen aufgrund ihrer Haare oder anderer Äußerlichkeiten oft ausgesetzt fühlen müssen. Dieser Song, der Anstieg von Gewalt gegen afroamerikanische Bürger in den USA, Filme wie „Moonlight“ und „Hidden Figures“ haben Linda geprägt. Jetzt hat sie ihre Weise gefunden, diese Problematiken anzusprechen und damit einen Dialog auf Augenhöhe zu suchen. „Stereotypen und Klischees sollten endlich der Vergangenheit angehören“, sagt sie.

„Ich bin noch nie irgendwo hingekommen, ohne dass ich gefragt wurde, ob man meine Haare anfassen darf.“ Meki empfand es lange als normal, darauf angesprochen zu werden. „Früher hieß es auch manchmal: Du bist aber hübsch für eine Schwarze.“ Erst in der Zusammenarbeit mit Linda merkt sie, dass es nicht normal ist, derartige Fragen gestellt zu bekommen. Dass man das auch gar nicht akzeptieren muss. „Es ist schade, dass man wegen seiner Hautfarbe manchmal, zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen, anders eingestuft wird. Man muss erst etwas beweisen, bevor man akzeptiert wird.“ Für ihre Fotografien lässt sie sich gern von Musik inspirieren. Vor kurzem fotografierte sie eine Serie, die Komplexion-Series, in Anlehnung an den gleichnamigen Song von Kendrick Lamar. „Ich wollte diese Gefühle visualisieren“, erklärt sie. Komplexion ist das englische Wort für Teint. So wortgewaltig wie Lamars Songtext ist, so stark und ergreifend sind Mekis Fotografien dazu. Auf ihrem Instagram-Account Zombienanny kann man die Bilder der Serie sehen. „Trotzdem soll das jeder für sich interpretieren. Wenn man das Album von Lamar kennt, versteht man die Serie vielleicht ein bisschen besser“, sagt die 21-Jährige.

Menschen sind nicht alle gleich, jeder ist anders und auf seine Weise einzigartig. „Wir können aber alle gleich und respektvoll behandeln“, sagt Linda.

Text: Ornella Cosenza

Foto: Sebastian Krawczyk